作为一个经常在路上跑的老司机,我亲身经历过传统燃油车的油耗焦虑、电动车的续航恐惧,也见证了新能源汽车从“纸上谈兵”到满街绿牌的转变。四五年前,整个行业都在喊着“纯电才是未来”,仿佛谁还在研究插混和增程,就是“在科技的路上走回头路”。

可现实有时候真的挺打脸。

2024年数据显示,增程/插混车型销量同比增长高达85%,占新能源总销量比例接近40%;而曾经风光无限的纯电车型,市场占比已下降至60%左右。更离谱的是,曾经坚定押注纯电的小鹏、智己等品牌,如今也开始研发增程车型了。

说好的“过渡技术”,怎么突然就成了香饽饽?这到底是行业的一时冲动,还是消费者的真实需求在推动?

一、“过渡技术”为何翻身成了主流?

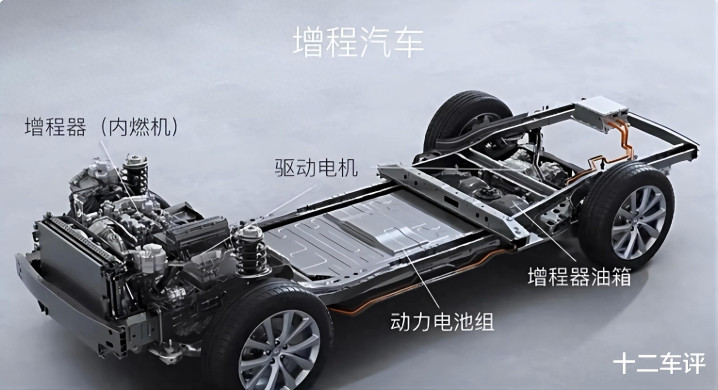

说实话,当初我也觉得增程和插混只是个“权宜之计”。毕竟系统复杂、成本高、体验不纯粹的说法一度深入人心。比如有人说:“电池+电机+发动机,三套系统堆在一起,出故障的概率肯定多。”还有人调侃:“这种车就像‘电动车穿了个油车外套’,既不像纯电那样安静,又没有油车那样耐造。”

但问题是,这些说法听起来有道理,却未必符合当下的用车现实。

我们不能忽视的是:并不是每个家庭都有安装充电桩的条件,也不是每次长途旅行都能找到合适的快充桩。尤其是在冬天,不少纯电车主都经历过“电量缩水一半”的噩梦。

有网友自嘲:“我那辆纯电SUV,夏天能跑500公里,冬天只能跑300,充电排队比加油还久——你说我这是买辆车,还是给自己找罪受?”

而这时候,插混和增程的优势就显现出来了:既能享受政策红利(绿牌),又能靠燃油续命,真正做到了“短途用电、长途用油”。

二、增程/插混不只是“妥协方案”,而是更务实的选择

很多人总觉得这类车型是“四不像”,其实不然。以理想L6为例,它在城市通勤时完全可以用纯电模式行驶,安静、平顺、电费便宜;而在高速或远途场景下,发动机介入发电,解决续航焦虑。一位网友评价得很接地气:“这车就像是个‘佛系上班族’,平时低调内敛,关键时刻还能开挂续航。”

再来看看数据对比:

小鹏G9(纯电)百公里电耗13.9度,整备质量2196kg

理想L6(增程)百公里电耗21.1度,整备质量2330kg

乍一看,增程确实重、效率低,但别忘了,这背后是系统冗余带来的安全边际。虽然亏电状态下动力变弱、噪音增大,但这对大多数用户来说,并非致命短板。

更重要的是,在全球范围内,很多国家的电力基础设施并不像中国这么完善。你可能会说:“我在中国开车没问题就行了。”但问题在于,车企要考虑的是更大的市场格局。在印度、非洲、南美等地,别说超充了,能找到稳定供电的城市都算幸运。

所以,从全球视角来看,插混和增程反而更适合那些补能不便、电网不稳定的地区,它们不是落后的选择,而是因地制宜的智慧之举。

三、增程/插混也在进化,甚至开始挑战纯电的舒适区

你以为增程车只能靠“能加油”来吸引人?那就太低估它的进化速度了。

小鹏最新发布的增程车型,直接把纯电续航拉到了430公里,而且支持12分钟快充80%电量,相当于每秒钟补充超过1公里续航。这不是“纯电体验”是什么?

要知道,这样的补能效率,已经逐渐接近目前高端纯电车型的水平。更夸张的是,它还搭载了超静音增程器,在亏电状态下也能保持车内安静舒适,不再出现那种“发动机嗡嗡作响、车身轻微抖动”的尴尬局面。

简单地说,现在的增程车,已经开始向“纯电般的驾驶体验”靠拢。它不再是过去那个“两头不到岸”的折中方案,而是一个融合了电驱优势与燃油灵活性的综合解决方案。

四、未来不该是非此即彼,而是多元共存

说到这里,我想起了一个老话:“条条大路通罗马。”其实新能源的发展路径也一样,纯电、插混、增程,各有各的应用场景和用户群体,不应该被简单贴上“先进”或“落后”的标签。

纯电代表绿色能源的极致追求,但对基础设施依赖太高;增程和插混则提供了更高的适应性,尤其适合现阶段的实际用车环境。与其争论哪种路线才是终极答案,不如看看哪款车最适合自己的生活方式。

那么问题来了:如果你是个潜在购车者,你会选择一辆只靠电驱动的纯电车,还是愿意接受“电+油”组合的增程/插混?或者说,在未来的某一天,是否还会存在所谓的“纯电”、“增程”之分?也许到时候,所有的车都会是“智能电驱车”,只是能量来源更加灵活罢了。

你觉得呢?